ディフェンスにおけるリスクとリターンのトレードオフ

アメフットにおけるボールの進みやすさは、極々単純にいって

ある局所におけるオフェンスプレイヤーの密度とディフェンスプレイヤーの密度の差

と、

フィールドの奥行(手前~奥にかけての領域)のどの部分に、何人のディフェンダーを割くか

によって決まります。

ある局所におけるオフェンスプレイヤーの密度とディフェンスプレイヤーの密度の差

- オフェンスがボックスエリアの密度を高くする一方でディフェンスがそこの密度を低くしているとき、オフェンスがそのエリアにボールを運べばボールは進み易くなります。

- ディフェンスがディープゾーンの密度を高くしているときにオフェンスがそこにボールを進めようとすれば、ボールは進みにくくなるでしょう。

NFL 2016 season week 6#KansasCityChiefs @ OaklandRaiders pic.twitter.com/8uLwsSq5OW

— ケチャ[kétʃə] (@toosourketchup) September 20, 2017

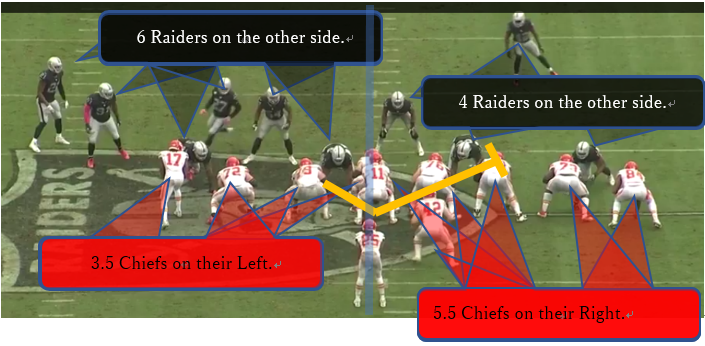

上のツイートは昨季の Week 6 Oakland Raiders vs Kansas City Chiefs の試合の一コマです。

この場面では、フィールドの左右における Chiefs 側からみて右サイドのプレイヤー密度の差が、ボールの進み具合に大きく影響していることが分かります。

このようにフィールド上の局所、例えば

- ボックスエリアの内と外

- フィールドの左右

- フィールドの奥と手前

におけるオフェンスとディフェンスの選手密度の差をチェックすれば、この局所の何処を攻めればボールが進みやすそうか/進みにくそうかを推測できます。

フィールドの奥行(手前~奥にかけての領域)のどの部分に、何人のディフェンダーを割くか

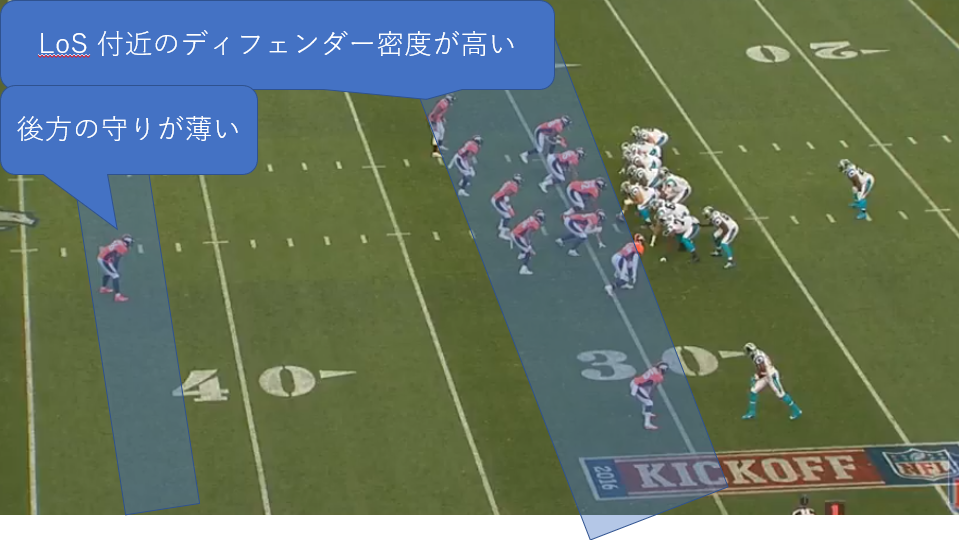

これはディフェンスの第1線が破られた場合の手当てのし易さに大きく影響します。私はこの第2線と3線をどの深さに設定するかを”冗長性の問題”として捉えています。

第2線、第3線を第1に近い位置に敷き、かつ第1線付近に多くのディフェンダーを配置すれば、

- 相手オフェンスを第1線~第2線の範囲で捉える機会が増します。

- 一方で第1線が破られた場合、各ディフェンダーがボールキャリアーを追跡する適切なアングルは得られにくくなります。

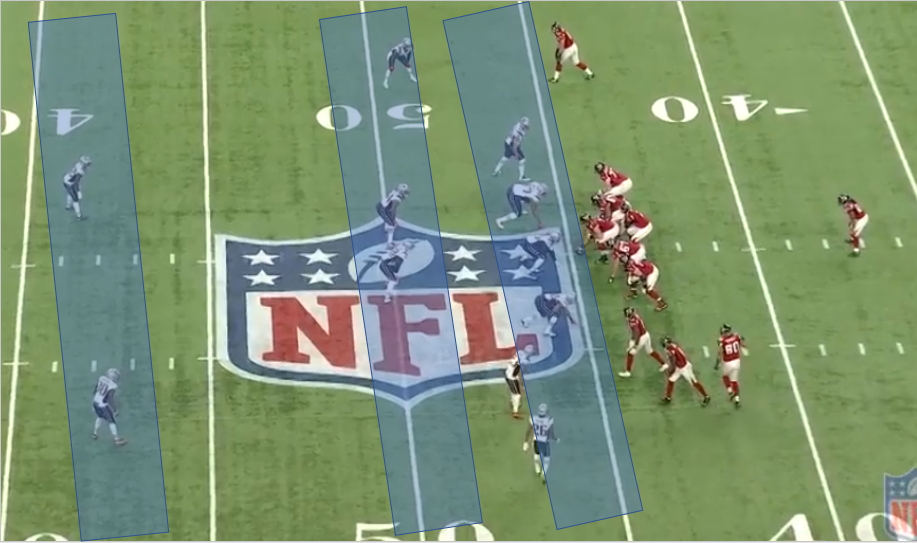

第2線と第3線を深くかつ厚く敷くと(必然的に第1~第2線間は深くかつ薄くなります)、

- 第1線は容易に破られるので、1プレイ当たりの喪失ヤードは増えることが推測されます。

- 一方でその場合の第2線、第3線にいるディフェンダーによるボールキャリアーの追跡はし易くなるので、ロングゲインは発生しにくくなると考えられます。

つまり、

- 第1線により多くの選手を割いて2線3線を薄くするのは”冗長性を犠牲にしてリスクを取りに行く”選択であり

- 第2線3線に多くの選手を割きかつ線を深く設定するのは”冗長性を重視しリスクを避ける”選択

という見方です。

ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。

アメフットにおけるディフェンスの2大潮流 ブロンコス型とペイトリオッツ型について

全5回シリーズ

- アメフットにおけるディフェンスの2大潮流 ブロンコス型とペイトリオッツ型について(序)

- ディフェンスにおけるリスクとリターンのトレードオフ

- Bronco’s ”殺られる前に殺れ” Defense 、或いは”semi Goalline defense”

- Patriot’s “ロングゲインだけはダメよ” Defense” 、或いは”Semi Prevent Defense”

- ”不幸なDはお互いよく似た特徴により不幸だが、幸福なDは其々の特徴により幸福である”

最近のコメント