Bronco’s ”殺られる前に殺れ” Defense 、或いは”semi Goalline defense”

”相手には寸土たりとも、1点たりとも与えない”

ディフェンスの ”Principle” を規定するチーム事情

オフェンスが再建中であり得点力に不安を持つ

1試合中、得点圏にボールを進められるドライブが3~5回とすると

- 得点期待値の最大が31(TD:4,FG:1)

- 中間値が24~20

- 最小値が17(TD:2,FG:1)

なのでディフェンスには一試合当たり20点前後、取られたとして24点以下には抑えたい、というプレッシャーがのしかかることになります。

一方で失点を最小に抑えるうってつけの人材を抱える

リーグ随一のパスラッシャー V.Miller の他、対側には S.Ray がいます。

またカバーチームには A.Talib や C.Harris Jr. などタイトカバーの名手を揃えています。

”Give me Return, or Death”

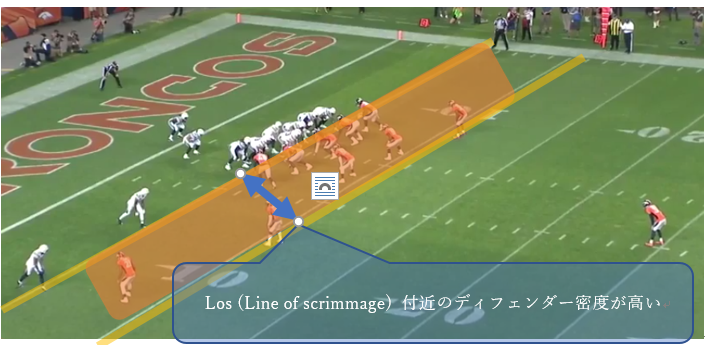

彼らのベーシックアライメント(選手の配置)をみててまず関心が行くのは、 Los(Line of scrimmage)付近のディフェンダーの密度が高いことです。

また第一防衛ライン(Los付近に相当)と第二防衛ライン間の距離が短いこと、第三防衛ラインが薄いことから”冗長性を犠牲にして”つまりリスクを大きくとって大きなリターンを求めていることが分かります。

この陣容からは

- ディフェンスは第一防衛ラインと第二防衛ライン間で相手を止めることを意図している

- 一方でこの範囲を抜かれるとその損失の穴埋めが難しいだろう

ことが推測されます。

私はこの守り方はほぼ Goal line Defense と考えてもそれほど間違ってないと思います。

Broncos はこのアライメントから

3秒間はボールを投げられなくするカバースキーム

と

3秒以内にQBを”殺す”ブリッツスキーム

を組み合わせることで、”寸土たりとも与えない”、あの驚異的なパフォーマンスを生み出しています。

3秒間はボールを投げられなくするカバースキーム

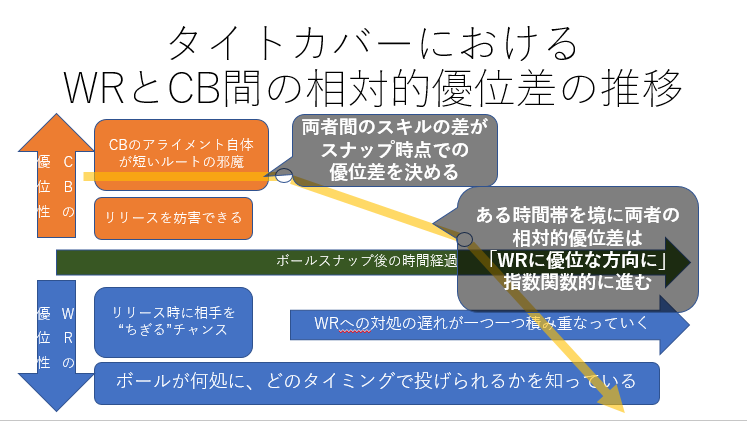

下は、CBがWRに対してタイトマンツーマンカバーを敷いたときの、

両者の持つ相手への優位な点と

ボールがスナップされた後の両者の相対的な優位差の推移

を図式化したものです。

見にくいですが黄色の線が両者間の相対的な優位性の差の推移です。

タイトカバーを敷くCBがWRに対して持つ優位な点

- ゲーム中に投げられるパスの大半はショートパスであり、Los付近にアライメントをとられることはWRにとってそれだけで邪魔になる。

- WRに対して近い位置を利用して彼のリリースを邪魔することができる。(身体的に妨害する/彼の走路を先回りする)

WRがCBに対して持つ優位な点

- WRはQBが何処に、どのタイミングでパスを投げるかを知っている。

- リリースのタイミングで、CBをフェイクによって置き去りにするチャンスがある(これは逆に相手に距離をとられると困難です)。

- WRがルートランを走る過程でCBの対処が遅れると、その遅れは時間の経過とともに積み重なっていく。

上記の点から求められる、タイトカバーにおける両者の力関係の”公理”

- ボールがスナップされる時点での両者の優位差は、両者間のスキル差によって決まる

- 両者間の優位差は時間の経過とともに”指数関数的に””WRに有利な方向に”推移する

簡潔にいうと、タイトカバーはボールがスナップされた後のごく短い時間であればCBの側に優位性があるかもしれないが、その後ものすごい勢いでWRが優勢になる、というのが私の見解です。

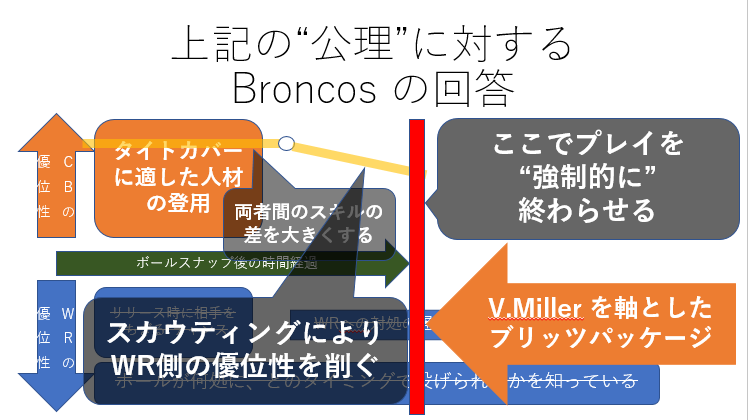

Broncos のリスク管理

- タイトカバーの名手を登用することでスナップ時点での両者の優位差を”CBの方に高くなるように”設定する。

- スカウティングにより相手側の優位性を削ぐ(何処にどのタイミングでボールが投げられるか/相手がどんなルートで走るかを予測し、対策を講じる)

- 両者の優位性がWR側優位になる前にそのプレイを”強制終了させてしまう”

3秒以内にQBを”殺す”ブリッツスキーム

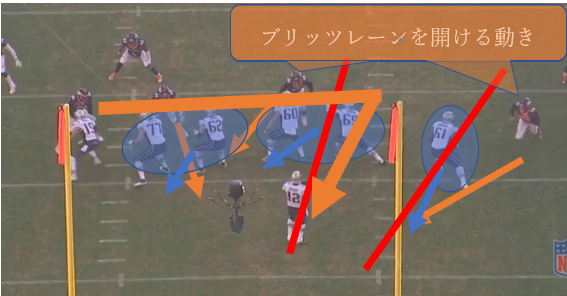

Broncos のブリッツパッケージは、リーグ一のパスラッシャーである V.Miller の才能を十人分に生かすようにとても洗練されたつくりになっています。

— ケチャ[kétʃə]若干舞い上がり中 (@toosourketchup) September 26, 2017

- Miller のサイドからはC,G,Tに対して3人がラッシュ

- 対側からも3人。もし仮にRBがブロックに残ったとしても Miller をG,TまたはTとRBによってダブルチームでブロックにいくのは困難です。

— ケチャ[kétʃə]若干舞い上がり中 (@toosourketchup) September 26, 2017

中央と左(Patriots から見て右)の二人のラッシャーが共同で Miller のブリッツレーンを開く動きをしています。

Broncos がリターンと引き換えに負っているリスク

NFL 2016 season

Broncos @ Raiders pic.twitter.com/8dFFpSRZIK— ケチャ[kétʃə]若干舞い上がり中 (@toosourketchup) September 20, 2017

— ケチャ[kétʃə]若干舞い上がり中 (@toosourketchup) September 20, 2017

上の2プレイに共通するのは、第1線が抜かれた後他の選手が最適なパシュートアングルが得られていないことで、これは第2第3線を浅く、薄くした結果、つまり”冗長性を犠牲にして大きなリターンを狙いに行った結果”と捉えることができます。

まとめ

- Broncos ディフェンスは主にオフェンスの事情から、大きなリスクをとって大きなリターンを取りにいく守備戦略を採用している

- リスク管理として①守備戦略の遂行に適した人材の採用と②優れたスカウティング/コーチングによって高いレベルでパスカバー/パスラッシュスキームを遂行している

- モダンフットボールではオフェンス全体に占めるパスオフェンスの比重が大きいので、相手のパスオフェンスの生産性を低下されればオフェンス全体の生産性を低下させられる。Broncos は相手のパスオフェンスの生産性を下げることに大成功を収めている。

- 1プレイあたりの喪失ヤードを低下させる変わりに、1ゲームあたり(65~75プレイあたり)にロングゲインを許すリスクが高い。オフェンスの得点力の低さから、これが命取りになることもある。

- Broncos はそれでも長期的視野でみればリターンがリスクを上回ると考えている。

最後の点は私も同感です。

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。

アメフットにおけるディフェンスの2大潮流 ブロンコス型とペイトリオッツ型について

全5回シリーズ

- アメフットにおけるディフェンスの2大潮流 ブロンコス型とペイトリオッツ型について(序)

- ディフェンスにおけるリスクとリターンのトレードオフ

- Bronco’s ”殺られる前に殺れ” Defense 、或いは”semi Goalline defense”

- Patriot’s “ロングゲインだけはダメよ” Defense” 、或いは”Semi Prevent Defense”

- ”不幸なDはお互いよく似た特徴により不幸だが、幸福なDは其々の特徴により幸福である”

最近のコメント