アメフットにおいてディフェンスは何をゴールとすべきなのか

以前 New England Patriots と Denver Broncos を例にこの競技でのディフェンスの方法とその目的について連載記事を書きましたが、自分で読み返しても何が言いたいのかよく分からずちゃんと自分の主張が伝わってないんじゃないかと心配になりました。ちょっと書き直してみます。

わりとよく誤解されるんですが「この競技のゴールはオフェンスは得点できるだけ得点し、ディフェンスは可能な限り失点しないこと」と思いの方もいらっしゃると思います。故後藤完夫さんも著書で述べておられましたが正しくは「ゲームクロックが0を指した時点で、自軍が挙げた得点が相手の挙げた得点を上回ること」です。ですのでディフェンスの目標は「オフェンスが挙げる得点を超えて失点しないこと」というのがより正確だと思います。ここまでいうと「可能な限り失点しないことを目標にすることの何がいけないのか」と思う方もいらっしゃると思います。その疑問にできるだけ答えたいと思います。

1試合当たりの失点と1プレイ当たりの喪失ヤードの目標をどう設定するか

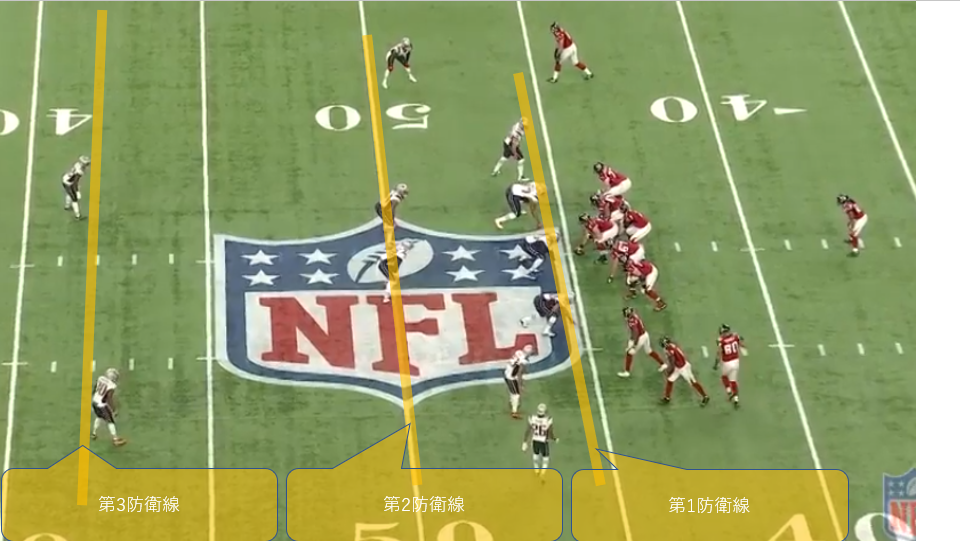

アメフットにおけるディフェンスのフォーメーションは縦方向(フィールドの奥行)に対して3陣に分かれることが多いです。

- 第1防衛線はLoS (Line of scrimmage)にセットする線

- 第2防衛線はILB が形成する線

- 第3防衛線はディフェンスの最後尾でS が形成する線

です。上のPtriots は相手Offensive Line と相対するDefensive Front に4人、第2防衛線にILB2人、第3防衛線にS 2人という布陣です。このアライメントの場合、相手がランプレイで攻めてきたときに第1防衛線で止めるのには困難が予想されます。一方で第2防衛線と第3防衛線が厚くかつ深さに余裕があるため第2防衛線より手前かその付近でボールキャリアーを捕捉できるのはないか、と推測されます。

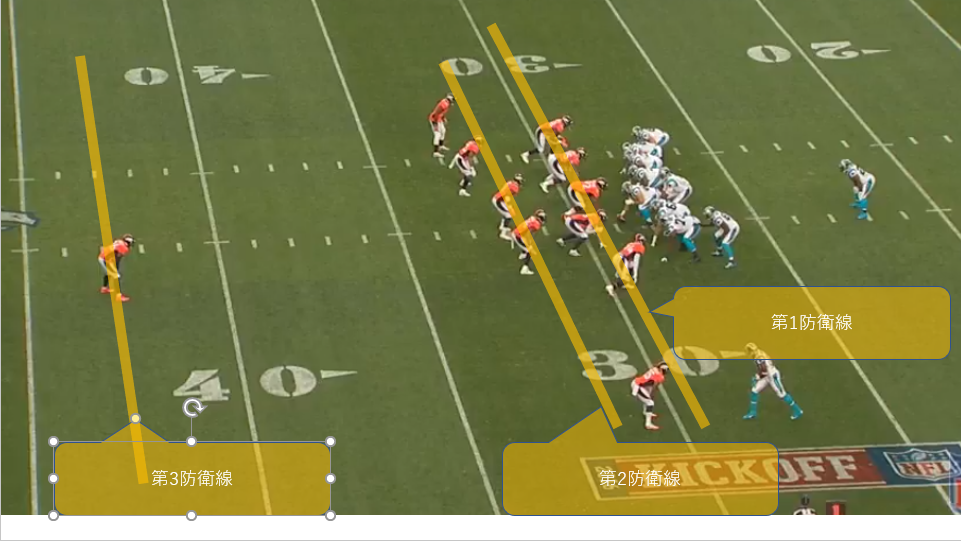

これはDenver Broncos ディフェンスのアライメントですが上で示したPatriots とのアライメントの違いが鮮明です。第1防衛線の人員が多く、第2防衛線の設定位置がよりLoS に近く、第3防衛線がS 1人です。このアライメントの場合上のPatriots より手前でボールキャリアーを捕捉できそうです。

この両チームのディフェンスアライメントの違いはどこからくるのでしょうか?

リスクとリターンのトレードオフ

第1防衛線を厚く、第2防衛線を前に上げてきた場合(必然的に第3防衛線は薄くなります)、ボールキャリアーを第2防衛線より手前で捕捉できる期待が高まります。目論見通り行けば喪失ヤードは4yd以下になるはずです。一方で、このアライメントは第2防衛線より手前のどこかでボールキャリアーを仕留めそこなった場合ロングゲインに繋がるリスクがあります。

NFL 2016 season

Broncos @ Raiders pic.twitter.com/8dFFpSRZIK— ケチャ[kétʃə] (@toosourketchup) September 20, 2017

— ケチャ[kétʃə] (@toosourketchup) September 20, 2017

どこかで誰かが抜かれてしまうとボールキャリアーに対して不利なアングルでパシュートに向かうことになります。

第2、第3防衛線を深く厚く設定した場合(必然的に第1防衛線は薄くなります)、ボールキャリアーをLos 付近で捕捉することは困難になり4~6yd程度のゲインは許すことになりそうです。一方で第2、第3防衛線のディフェンダーはボールキャリアーに対して良好なパシュートアングルを持てるためロングゲインを許すリスクは低下しそうです。

https://t.co/CsXgXczZee pic.twitter.com/UQiauJ02Cd

— ケチャ[kétʃə] (@toosourketchup) May 31, 2018

アメフットにおいてディフェンスは何をゴールとすべきなのかhttps://t.co/CsXgXczZee pic.twitter.com/NUMjsXZmWO

— ケチャ[kétʃə] (@toosourketchup) May 31, 2018

フィールドの奥行に対して前方を重視するのか後方を重視するのかの違いは「ロングゲインを許すリスクをどの程度とるか」にかかってくると思います。

- フィールドの前方を重視するのは、守備網の冗長性を犠牲にして(ロングゲインを許すリスクをとって)ボールキャリアーをより手前で捉える(1プレイあたりの喪失ゲインを短くする)ことを目指す選択

- フィールドの後方を重視するのは、守備網の冗長性を重視して(ロングゲインを許すリスクを減らす)ボールキャリアーにある程度のゲインは許すことを受け入れる(1試合あたりのロングゲインの発生頻度を減らす)ことを目指す選択

でこのどちらを選択するのかはオフェンスの得点の期待値による、と言えると思います

この理屈に従うとオフェンスが1試合当たり30点近く獲るチームの場合、ディフェンスは失点の目標を24点(3TD+1FG)くらいのところに目標をおき「緩く守る(ロングゲインされにくい守り方をする)」方が理にかなってるといえます。一方でBroncos のようにオフェンスの得点の期待値が低いチームの場合、リスクをとってでも失点そのものを阻止しにいかずにはいられません(ディフェンスが24点も取られたら大抵の試合で負けてしまうでしょう)。このあたりのチーム構成の多様性、攻守のバランスをとることの難しさもアメフットのだいご味だと思います。

最後まで読んでくれた方、ありがとうございます。

1件の返信

[…] アメフットにおいてディフェンスは何をゴールとすべきなのか […]